大根を切ったとき、「真ん中が黒い!」と驚いたことはありませんか?

スーパーで買ってきたばかりなのに、中身が黒くなっていると「これって食べられるの?」「腐ってるのかも…」と不安になる方も多いはずです。

実際、「大根 真ん中 黒い」と検索して原因や対処法を調べている方も少なくありません。

この記事では、大根の真ん中が黒い理由や、食べても大丈夫なケースとそうでないケースの見分け方、保存方法のポイントなどをわかりやすく解説します。

食材を無駄にしないためにも、大根の黒ずみにまつわる正しい知識を身につけておきましょう。

- 大根の真ん中が黒くなる主な原因について理解できます

- 黒くなった大根が食べられるかどうかの判断基準がわかります

- 黒カビと他の変色との見分け方がわかります

- 大根を正しく保存する方法が学べます

大根が黒くなる主な原因

大根が黒くなる主な原因は、「生理障害」と「病気」、そして「保存状態の悪化」の3つに分けられます。結論から言えば、黒く変色した大根のすべてが食べられないわけではありませんが、見極めが大切です。

まず最もよく見られるのが「青あざ症」や「黒芯症」と呼ばれる生理現象です。これは大根が育つ環境、特に気温や土壌の栄養バランスが影響して起こる内部の変色です。表面からはわかりづらく、切って初めて気づくことも多いのが特徴です。

次に考えられるのは「ダイコンバーティシリウム黒点病」などの病気です。土壌中の菌により、大根の中に黒い斑点や筋が現れることがあります。この場合も、人体に害はありませんが、見た目や食感に違和感が出ることがあります。

また、大根の保存状態によっても黒ずみが発生します。高温多湿な環境で保存すると、大根が劣化し、切り口が黒くなる場合があります。これは特に夏場や冷蔵庫での長期保存時に起こりやすいです。

このように、大根の黒ずみにはさまざまな原因があるため、見た目だけで捨てるのではなく、においや触感もチェックし、状態を確認することが大切です。

黒カビの影響について

黒カビが大根に生えた場合は、基本的に食べるのは避けたほうが安全です。なぜなら、黒カビは見た目以上に中まで広がっている可能性があるからです。

黒カビは湿気の多い環境を好みます。特にカットされた大根をラップせずに保存したり、水気がついたままにしていると、菌が繁殖しやすくなります。表面に黒っぽい斑点やふわふわしたカビが現れたら、すぐに処分しましょう。

また、黒カビの一部は、健康に害を及ぼす物質(カビ毒)を出すこともあるとされています。たとえカビ部分だけを取り除いても、菌糸が見えない範囲まで広がっていることがあるため、少しだけのカビでも全体を処分するのが無難です。

保存の際は、湿気を避けることが最も重要です。乾いたキッチンペーパーで包み、密閉袋に入れて冷蔵庫の野菜室に保存するなど、正しい管理を心がけましょう。

カビと黒ずみは一見似ていますが、対処法が異なります。見た目・におい・触感をもとにしっかり見分けることが、安心して大根を使うためのポイントです。

黒芯症とは何か

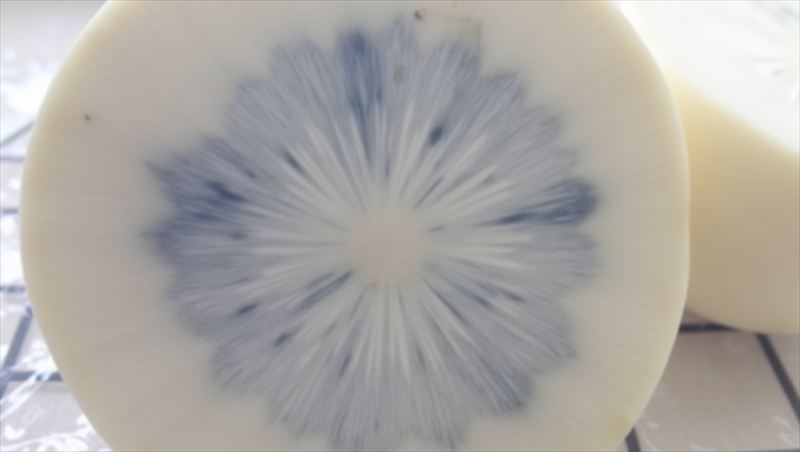

黒芯症とは、大根の中心部分が黒っぽく変色してしまう現象のことです。これは大根が成長する過程で発生する「生理障害」のひとつであり、外見では判断しづらく、切って初めて気づくことが多いです。

この症状の主な原因は、気温の高さや栄養バランスの乱れなどです。特にホウ素という栄養が不足すると起きやすいとされています。また、土の状態や水分量の影響も受けるため、農家の方でも完全に防ぐのは難しいものです。

黒芯症がある大根は見た目が悪く、中心部分が固くなったり苦みを感じることがあります。ただし、前述の通り病気やカビではないため、においに異常がなければ加熱調理で美味しく食べることが可能です。

見た目に惑わされず、状態を見極めることが大切です。見つけた場合は、変色した部分だけを取り除いて使うようにしましょう。

そのほかの黒い筋の原因

大根の中に黒い筋が現れる原因は、黒芯症だけではありません。いくつかの理由があり、それぞれ性質や対処法が異なります。

まず考えられるのが「ダイコンバーティシリウム黒点病」というものです。これは大根の中に円を描くような黒い斑点ができる病気で、土の中にいる菌が原因です。この斑点はカビではないため、体に悪影響はありませんが、食感が固くなっていることがあるため、加熱調理が向いています。

次に、保存中の乾燥や劣化によっても黒い筋が入ることがあります。特に冷蔵庫に長く入れていた大根は、中心部分が硬くなったり変色したりすることがあります。

さらに、冷害や温度変化の影響を受けた場合にも、内部に黒や青のスジが現れることがあります。これも大根の内部がストレスを受けた結果であり、カビではないため、基本的には食べることができます。

このように、大根に見られる黒い筋は原因がいくつかあり、すぐに腐敗と決めつけるのは早計です。におい・ぬめり・ブヨブヨ感などがなければ、捨てずに工夫して活用してみましょう。

黒い大根は食べても大丈夫か?

黒カビの場合の判断基準

黒カビが発生している大根は、基本的に食べるのを避けたほうが良いです。なぜなら、カビの菌は目に見える部分だけでなく、内部まで広がっていることがあるからです。

具体的な判断ポイントとしては、まず大根の皮や切り口に黒い点やふわっとした綿状のものが見られるかどうかを確認してください。特に、断面に黒い斑点が密集している場合は、黒カビである可能性が高いです。また、カビ特有のツンとした臭いや、手で触ったときのぬめりも注意すべきサインです。

このような症状がある場合、たとえ一部だけに見えても、内部までカビが広がっているリスクがあるため、安全のために処分することをおすすめします。

なお、黒カビは高温多湿な環境で発生しやすいため、常温に放置せず、冷蔵庫での適切な保存を心がけましょう。カビの発生を防ぐには、使いかけの大根はしっかり包み、なるべく早めに使い切ることがポイントです。

黒芯症でも食べられる場合

結論として、黒芯症にかかった大根でも、状態によっては食べられることがあります。ただし、食べるかどうかは見た目やにおい、触った感触を確認してから判断しましょう。

そもそも黒芯症とは、大根の中心部が黒く変色してしまう現象のことです。これは大根が育つ過程で、急激な気温変化や栄養バランスの乱れなどが原因で起こる生理障害です。つまり病気ではなく、外からの細菌やカビが原因ではありません。

具体的には、中心の黒い部分を大きく取り除いたうえで、周りの白い部分が普通の見た目やにおいであれば、加熱調理して使うことが可能です。特に、煮物や味の濃い炒め物にすれば、見た目や味への影響を抑えることができます。

ただし、黒い部分が広がっていたり、大根全体がブヨブヨしていたりする場合は、すでに傷んでいる可能性が高いため、無理に食べないほうが安心です。

このように、黒芯症=即廃棄ではなく、状態を見て安全そうなら工夫次第でおいしく活用できます。

大根の保存方法と黒くならないためのポイント

丸ごとの保存方法

結論から言うと、大根を丸ごと保存する場合は「乾燥させない・冷やしすぎない」の2点を守ることが大切です。これにより、大根の鮮度を保ちながら、長期間保存できます。

理由として、大根は水分が多く、乾燥するとすぐにしなびてしまう性質があります。また、寒すぎる場所では凍結するおそれがあり、風味が落ちてしまいます。

保存の方法はシンプルです。まず、購入後すぐに葉と根を切り分けましょう。葉がついたままだと、葉が根の水分を吸い取ってしまい、大根が早く劣化します。その後、大根の表面を軽くふいて乾いた状態にしたら、新聞紙やキッチンペーパーで包み、冷蔵庫の野菜室に立てて入れます。立てることで自然の状態に近づき、傷みにくくなります。

一方、冬の寒い時期で室温が10度以下であれば、冷蔵庫に入れなくても冷暗所で保存が可能です。ただし直射日光や暖房の影響がある場所は避けてください。

このように、丸ごとの大根は少しの工夫で1〜2週間、冬場なら1ヶ月近くも保存できます。しっかり対策すれば無駄なく使い切ることができるでしょう。

カットした大根の適切な保存

カット済みの大根を保存する際は「乾燥を防ぎ、冷気から守る」ことが重要です。正しい方法を知っていれば、味や食感の低下を最小限に抑えられます。

なぜなら、大根は切り口から水分がどんどん抜け、冷蔵庫内の乾燥した空気に触れると硬くなったり変色したりするからです。

保存方法としては、まずカット面をラップでぴったりと包みます。その上から軽く湿らせたキッチンペーパーで全体をくるみ、ポリ袋に入れて口を閉じ、冷蔵庫の野菜室に立てて保存します。こうすることで、乾燥と冷気の両方から大根を守ることができます。

保存期間の目安は3〜5日程度です。それを超えると水分が減って味が落ちやすくなるため、早めに使い切るようにしましょう。もし使い切れなさそうな場合は、前述の通り冷凍保存に切り替えるのも一つの手です。

つまり、カットした大根は「密閉・保湿・冷蔵」が基本。短期間で使う前提なら、手軽で効果的な保存方法です。

冷凍保存の基本

大根は正しい手順で冷凍すれば、鮮度や風味を保ちながら長く保存できます。冷蔵だと日持ちが1週間ほどですが、冷凍すれば約1ヶ月保存可能です。

その理由は、水分が多い大根は傷みやすく、時間が経つと中が黒くなったり、柔らかくなってしまうことがあるからです。冷凍することで腐敗の進行を遅らせ、使いたいときに必要な分だけ取り出せるというメリットもあります。

具体的には、まず大根を使いやすい大きさ(輪切り・いちょう切り・千切りなど)に切ります。次に、水気をよくふき取り、1回分ずつラップで包みましょう。それを冷凍用保存袋に入れて、空気を抜いて封をします。冷凍した大根は、解凍せずにそのまま煮物や炒め物に使えます。

ただし、冷凍すると大根のシャキシャキ感は失われ、やや柔らかくなります。サラダや生で食べる料理には向きません。食感を活かしたい場合は、冷凍前に一度ゆでてから冷ます「下ゆで冷凍」もおすすめです。

このように、冷凍保存は手軽で便利ですが、向き・不向きがあることも覚えておきましょう。使い道を考えてから冷凍方法を選ぶと、より美味しく楽しめます。

黒い大根を使ったおすすめのレシピ

煮物としての活用法

大根が黒ずんでいても異臭やぬめりがなければ、煮物にして美味しく食べられます。煮物は、大根の味をしっかり引き出しつつ、見た目や食感を気にせず調理できる方法のひとつです。

なぜなら、煮ることで大根の中まで味が染み込み、多少の苦味や硬さが和らぐからです。また、調味料や他の具材と一緒に煮込むことで、大根のクセをカバーしながら旨みを引き立てることができます。

例えば、定番の「ぶり大根」や「豚バラ大根」などは、味がしっかりしているので、大根の状態が多少悪くても気になりません。とくに、米のとぎ汁や少量の米と一緒に下ゆですることで、臭みやえぐみを取ることができ、さらに美味しく仕上がります。

このように、煮物は大根の見た目や状態に不安があるときでも使いやすい調理法です。味付けを少し濃いめにすると、より安心して楽しめますよ。

炒め物にすると美味しい

炒め物にするのも、大根の状態を気にせず美味しく食べられる方法です。結論として、香りの強い調味料や油を使うことで、黒ずみや苦味をうまくごまかすことができます。

理由は、炒めることで水分が飛び、大根がシャキッとした食感になり、クセが目立ちにくくなるからです。さらに、にんにくやしょうが、ごま油などの香味素材を使えば、大根特有の香りもマイルドになります。

例えば、「大根とひき肉の甘辛炒め」や「大根とツナの和風炒め」は、調理が簡単でご飯にも合います。細切りにして炒めることで火の通りも早く、短時間で仕上がるのもメリットです。

ただし、大根が柔らかくなりすぎている場合は、炒める前にしっかり水気を切ることがポイントです。これにより、べちゃっとならず美味しく仕上がります。

このように、炒め物にすれば黒くなった大根でも無駄にせず、美味しく活用できます。冷蔵庫に残っている食材と組み合わせて、時短レシピとしても活用できますよ。

料理の味付けを工夫する方法

結論としては、大根の味や状態に合わせて調味料や加熱方法を工夫することで、より美味しく仕上げることができます。特に、少し苦味のある大根や中が黒ずんでいる部分がある場合には、味付けの工夫が料理の仕上がりに大きく影響します。

理由は、大根は淡白な味わいのため、使う調味料によって味の印象が大きく変わるからです。例えば、煮物なら出汁やしょうゆを使ってじっくり煮込むことで、苦味が和らぎ、味がしみ込みやすくなります。また、味噌やみりんを加えるとコクが出て、風味豊かになります。

具体的には、味がぼやけやすい大根には少し濃いめの味付けがおすすめです。塩だけでなく、少量の砂糖やお酢を加えることで、味に深みが出たり、後味がすっきりしたりします。炒め物では、ごま油やにんにくを使うと香ばしさが加わり、大根の独特な香りも気にならなくなります。

このように、大根の状態を見て調味料や調理法を少し工夫するだけで、素材の持ち味を活かした料理ができます。失敗しにくく、美味しく仕上げるためにも、味付けのひと手間を忘れずに取り入れましょう。

大根の真ん中が黒い時のまとめ

- 大根の真ん中が黒い原因は主に3つに分類される(生理障害・病気・保存状態)

- 青あざ症や黒芯症は栽培環境による生理障害である

- 黒芯症は大根の中心が黒く変色し硬くなることが多い

- 青あざ症や黒芯症は病気やカビではないため食べられる場合がある

- ダイコンバーティシリウム黒点病は土壌菌が原因の病気である

- 黒点病は食べても害はないが食感や見た目に影響する

- 保存中の高温多湿が原因で大根が黒ずむことがある

- 切り口の黒ずみは長期保存による劣化のサインである

- 黒カビが生えた大根は内部まで菌が広がっている可能性がある

- 黒カビにはカビ毒を出す種類があり健康リスクがある

- カビが生えた部分だけ除去しても安全とは限らない

- 黒カビ対策には乾燥と低温での保存が有効である

コメント